Kräuterkunde: Großblütige Königskerze - Verbascum densiflorum

Blume des tiefen Atems

Der Atem verbindet uns Menschen miteinander und mit der Natur und den Bäumen.

Mit dem Atem kommen wir in eine Kommunikation, können miteinander Sprechen. Doch auch den warmen Atem des anderen zu spüren, gibt Geborgenheit.

Der Odem ist der Atem der Erde, der durch uns alle wirkt.

(Signaturenlehre:)

Die Wuchsform der Bäume weist eine große Ähnlichkeit zu dem des Aufbaus unserer Lungen auf. Während der Stamm unsere Luftröhre, die Krone dem Bronchialbaum in unserem Brustkorb mit seinen vielen Verästelungen entspricht.

So sollen die Bäume (und Kräuter) gewissermaßen unsere nach außen in die Natur gerichteten Lungen sein.

Leicht gesagt: Wurzel und Stängel sind eher für das Innere des Menschen, während die Blätter und Blüten eher für die Haut, Haar und Nägel steht, also das Äußere.

Und so tun sich auch Bäume und Menschen in ihren Atmen gegenseitig ergänzen:

Die Pflanzen nehmen das von uns ausgeatmete Kohlendioxid auf und geben den für uns notwendigen Sauerstoff ab - so nach heutiger Wissenschaft. Nach dieser Anschauung bilden wir mit der Natur einen zyklischen Kreislauf.

"Eine schlanke Königskerze

Von dem Boden sproßt empor,

Um sie dreht in leichtem Scherze

Tanzend sich der Elfen Chor."

~Friedrich Rückert

(Die Bilder des ganzen Beitrags sind solche der Dichtblütigen Königskerze - Verbascum cultorum 'Densiflorum'; also eine Unterart der Verbascum densiflorum soweit ich verstand.)

Systematik

- Familie: Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae)

- Gattung: Rachenblüter (Skrophulariazeen)

- Arten: 350 Arten; 80 Arten davon in Europa:

- Großblumigen oder Großblütigen Königskerze (Verbascum densiflorum): Blattrand grob gekerbt, gezähnt bis gesägt.

- Gemeine Königskerze (Verbascum phlomoides)

- Kleinblütige Königskerze (Verbascum thapsus)

- Windblumenkönigskerze: Blätter schwach gekerbt. Blätter werden von unten nach oben immer kleiner, was sie aussehen lässt wie eine Pyramide

- Schwarze Königskerze (Verbascum nigrum)

- Violette Königskerze (Verbascum phoeniceum)

Volkstümliche Namen

- Bettlerdecke

- Blitzkerze

- Brennkraut

- Bullen-Lungenkraut

- Bauchfluss (weil damals gegen Ruhr/Dysenterie angewendet, heute verwendet man es bei Bauchschmerzen/Bauchgrummeln)

- Donnerkerze

- Himmelsbrand/Himmelbrand

- Fackelkraut

- Fackelblume

- Frauenkerze

- Feldkerze

- Goldblume

- Himmelbrand ("emporlodernde Flamme")

- Johanniskerze

- Kerzenkraut

- Marienkerze

- Neunmannkraft

- Rattenkraut

- St. Johanniskraut (nicht verwechseln mit Johanniskraut)

- St. Johanniskerze

- Sanfte Königin der Lichtung

- Unholdskerze

- Winterblom

- Wetterkerze

- Wollblume

- Wollkraut (P.A. Matthioli bezeichnete sie so)

- Wollblüten

- Windblume

- Wundblume

Namensherkunft

Der Gattungsname "Verbascum" leitet sich aus dem lateinischen ab. Wenn man das Wort auseinander nimmt, ergibt sich "barbascum" und das kommt vom Wort "barba" = Bart. Dies nimmt Bezug auf die Wollhaare, die auf der ganzen Pflanze zu finden sind.

Der irische Botaniker und Priester Colin Milne (1743 bis 1815) im Jahr 1793 schrieb genau diese Namensherkunft.

Und der Artenname densiflorum beschreibt den dichtblütigen Blütenstand. "densus" = dicht.

Für die deutsche Bezeichnung Königskerze gibt es eine Erklärung, dass die Pflanze früher mit Teer oder Pech bestrichen wurde und als Fackel verwendet. Solch ein Brauch kategorisiert man heute in die heidnische Tradition ein.

Wenn die Pflanze aussieht wie eine Kerze ("emporlodernde Flamme"), daher der Name Himmelbrand, dann nahm man an, dass sich auch bei Brandwunden helfe.

Mythologie/Geschichte

Im Jahre 1999 wurde die Großblütige Königskerze zur Heilpflanze des Jahre gekürt.

In damaliger Zeit war die Verwendung der Königskerze geläufig, doch ab etwa 1860 hat sich das nur noch auf die Landbevölkerung ausgebreitet.

Dann im 1. Weltkrieg wurden die Samen der Königskerze als Narkotium, also Schmerzmittel angewendet.

Bereits vor 2000 Jahren behandelte Dioskurides trockenen Husten mit der Königskerze. Und auch noch heute sind die Atemwege die wichtigsten Verwendungsbereiche für die Königskerzenblüten.

Der griechische antike Arzt Hippokrates empfahl die Verbascum als Wundauflagen zu nutzen.

Desweiteren hat Aristoteles geraten die Samen der Königskerze als Gift für Fische anzuwenden, denn dies betäubt sie und damit lässt es sie leichter fangen.

Im Mittelalter gab Hildegard von Bingen der Königskerze Bühne. Die warm-gelben Blüten strahlen auf wie kleine Lichter, wenn sie sich öffnen, vielleicht deswegen hat sie das Wollkraut als Arznei eingenommen gegen "traurig Herz" angewendet. Sie nannte die Pflanze "wullena".

Dies bestätigte mehr oder weniger der Kräutermediziner Mességué, der ein Sirup aus Königskerze gegen verschiedene Herzprobleme anwand.

Und auch Sebastian Kneipp hat es als ein herzstärkendes Mittel gesehen, wofür er die Blätter in Fleischbrühe koche.

Desweiteren wurde sie bei Ruhr, Dysenterie, Tuberkulose Hämorrhoiden und Fieber angewendet.

Christliche Mythologie

Die Muttergottes wird auch mit einer Königskerze gleich einem Zepter in ihren Händen dargestellt.

Ein alter Sagensspruch, der eher vorchristlich ist, lautet:

„Unsre liebe Frau geht übers Land. Sie trägt den Himmelbrand (Königskerze) in der Hand.“

In der christlichen Tradition bildet die Königskerze die Mitte des Kräuterbündels zur Maria Himmelfahrt.

Germanische Mythologie

In Nord- und Mitteleuropa ist die Pflanze des Gottes Baldur und der Göttin Freya geweiht. Sowie auch Thor mit ihn in Verbindung gebracht wurde.

Bis in die Zeit unserer Vorfahren reicht der Glaube, dass man sich schell den Zorn sowie Aufmerksamkeit von Thor und seinen Hammer sich zuziehen könne, sobald man die Pflanze pflückt.

Doch hierbei stellt sich mir die Frage, woher kommt dieser Glaube? Der Glaube mit den Göttern? Meines Wissens nach war der Glaube an die Götter lediglich der Glaube der Elite. Allein wegen Loki, der kein Gott war, wurde der Glaube auch in der Bevölkerung angenommen.

Denn es wird auch gegenteiliges der Pflanze zugeschrieben, dass die Königskerze Unholde und böse Zauber fernhalten könne. Dies war ein Grund dafür, dass die Königskerze gerne ans Haus und Bauerngärten gepflanzt wurde, damit sie geschützt vor Unwetter und Blitzschlag sind. Dem Brauchtum zufolge stammen auch diese alten Namen: Unholdenkraut, Wetterkraut, Donnerkerze, Blitzkraut.

So soll er nicht nur in der germanischen Mythologie, sondern allgemein gebraucht, dass an einem besonderen Platz im Haus oder Stall gehängt der geweihte Kräuterstrauß dunkle Mächte fernhalte.

Zudem ist die Königskerze ein typisches Sonnenwendkraut und als Fackel darf sie fast gar nicht fehlen.

Mythologie bzw Volksglaube

Die Mythologie bzw eine Legende besagt, dass Elfen bei Mondschein um die Königskerze herumtanzen. Das wäre auch die Begründung für die kurze Blühzeit, warum am nächsten Tag frische Blüten auf den Boden liegen, da die Elfen während des Tanzes herumschwingen und mit ihren Stäben an die Pflanze stoßen. Auch ohne Stäbe ist es möglich, denn allein bei berühren oder anstupsen, fällt eine Blüte der Ähre ab. So darf man seiner Vorstellungskraft freien Lauf geben, dass die Elfen vom Boden beginnend im Tanze wiegend immer weiter nach oben schraubend und voller Entzücken die Spitze erreichen um dann mit voller Übermut einen Gesang anstimmen.

Das ist, was die Elfen und das stille Volk so gern mögen. Harmonische Melodie und Reime. Das möchten wir ihnen hiermit geben:

"Die Königskerze

Oberon der Elfenkönig

Tanzet mit Titania;

Grillen Heimchen zittertönig

Spielen auf von fern und nah.

Eine schlanke Königskerze

Von dem Boden sprosst empor,

Um sie dreht in leichtem Scherze

Tanzend sich der Elfen Chor.

Und die Elfen, aufzuhüpfen

Mühen sie sich unterm Tanz,

Möchten ab der Kerze strüpfen

Ihrer vielen Lichter Glanz.

Löschen wollen sie das Funkeln,

Dass Titanias strenger Mann

Ihre freien Scherz’ im Dunkeln

Ihnen nicht verheben kann.

Doch die Königskerze hebet

Sich auf Oberons Geheiß

Höher, und zu leuchten strebet

Sie zum Trotz dem Elfenfleiß.

Wie sich auf ein Elfe strecket

Und ihr unten löscht das Licht,

Ist ein neues angestecket

Oben, und er merkt es nicht.

Wann die Morgenlüfte blasen,

Ist verweht der Elfen Spur;

Wo sie tanzten auf dem Rasen

Bleibt ein fahler Kringel nur.

Doch die Königskerze blühet

Höher jetzt und zeiget an,

Wie die Elfen sich bemühet,

Und kein Leides ihr getan."

~Friedrich Rückert

Der Botaniker Ernst Moriz Kronfeld (1865 bis 1942) berichtete, dass in Ostpreußen der Aberglaube bestehe, dass grüne Königskerzenstängel über das Bett gehangen anzeige, wie lange jemand leben solle. Je mehr Zeit vergehe bis der Stängel verwelkt, desto länger ist einem Lebenszeit geschenkt.

Johann Gottlieb Georgi (1729 bis 1802) fügt dem Aberglauben hinzu, dass die Königskerze in seiner Zeit unter dem Namen "Rattenkraut" bekannt gemacht wurde, da sie Ratten und "Mäusen äußerst zuwider ist und entfernt sie".

Brauchtum

Die Blüten und Blätter der Königskerze in sein Kopfkissen gestopft und darauf geschlafen, soll Albträume fernhalten.

Um Kleidung zu färben hat man die gelben Blüten verwendet.

Während die Stängel mit Pech versehen wurden, sodass sie zu nützlichen Fackeln half.

Die Samen der Königskerze enthalten Saponin, welche leicht lähmend wirken. Für Fische ist das signifikanter, dahingehend wurden die Samen in der Fischerei ins Wasser geworfen um leichter Fische zu fangen.

Königskerze wurde früher in Ställen und Schuppen gestreut um Mäuse und Ratten zu vertreiben.

Müde Füße auf der Wanderschaft werden entgegengewirkt, indem man ein Blatt der Königskerze in den Schuh legt. Auch hält dies die Füße warm und bequem.

Apropos Wandern und Wildnis: Die weichen Blätter eignen sich hervorragend als Toilettenpapier oder Höschen-Einlage.

Für die Haarpflege sind die abgekochten, gelben Blätter super als Spülung für frischen Glanz für blondes bis mittelbraunes Haar.

Auch ist die Königskerze ein geläufiger Bestandteil von Kräutertabak, da es die Atemwege bereinigt und das Abhusten von festsitzenden Schleim erleichtert.

Im Öztal in Tirol sagt man gerne, dass wenn das Butterfass behext war und trotz aller Anstrengungen aus der Milch keine Butter gewinnen könne, dann lege man Königskerzenstängel unter das Gefäß und der Zauber war gelöst.

Als Wetterprophet wurde sie auch gerne verwendet und hat sich dadurch einen Namen gemacht. Wachsen die Blüten bereits am unteren Teil des Blütenstengels, kommt der Winter früh.

Hier ist ein Bericht, wie ein Mann anhand der Königskerze das Wetter für den Winter prognostiziert.

Da der Pflanzengeist der Königskerze gerne hilft und bekannt ist, dass sie vor negativer Energie schützt, wird sie auch gerne als Amulett am Körper getragen um sich vor vielen Krankheiten zu schützen.

Dafür muss man die Wurzel an einem bestimmten Tag stechen um die Kräfte des Himmels bzw der Planeten den Kräften der Königskerze entsprechen und verstärken.

Eine genaue Anweisung zur Herstellung solch eines Amuletts aus der Wurzel der Königskerze hat Johann Schroeder im Jahre 1685 in seinem „Höchstkostbaren Arzeneyschatz“ niedergeschrieben.

So nebenbei verrät er uns auch noch etwas über mittelalterliche Verhütungsmittel:

„Sie tauget auch in allen Catharren / als ein kräfftiges Amulet, besonders die Wurzel, die durch diesen Sommer durch nicht geblüht/ wann man sie hat ein sammel wollen. Man sammelt sie aber an einem Freytag (an dem letzten Freytag im abnehmenden Mond) vor Aufgehen der Sonnen / zwischen dem 15. Augusti und 8. September bey abnehmenden Mond / dann trocknet man die gereinigte Wurzel an einem schattichten Ort. Wann man ein Stücklein derer in Gold wickelt und an den Hals henget / so hat sie wunderbahre Krafft wider alle Fluss des Leibes. Denen Weibsbildern aber tauget sie nicht / dann sie verhindert die Empfängnüs / als lang man sie traget / wann man sie aber hinweg thut / so kan man schon empfangen.“

Symbolik

- Licht

- Schutz

- Zentrale Kraft, die alle anderen Elemente zusammenhält

- Langes Leben

- Lebensfreude

Seelisch/Geist/Emotionen

- hilft bei Angst

Räucherwerk

- Steigerung der Intuition

- Steigerung des Traumbewusstseins

- Erleichterung von Astralreisen

- bei Ärger und Zwist

- reinigend in Zimmer, in denen negative Energie angestaut hat

- neutralisierend auf Atmosphäre und Gefühle, also atmosphärische Spannungen, die sich auch durch Gewitter und Blitz in Ausdruck bringen können

- Verleiht Mut

- reinigend auf Elektrosmog

- löst krankmachende Energien

- Schutzkraut vor bösen Mächten und Energien

Ein Brauch des alten Volkes ist, dass wenn ein Pferd Drüsenbeschwerden hatte, man getrocknete Königskerze unter dem Hals, vor dem Sonnenaufgang und drei Morgen hintereinander räucherte.

Ideale Räuchermischungen sind mit: Beifuß, Johanniskraut, Eisenkraut, Salbei, Wacholder u.a. mit Harzen gemischt.

Bei Germanischen Räucherungen solle man auf die heimischen Pflanzen zurückgreifen: Kiefer, Fichte, Tanne oder Lärche, wie auch Bernstein.

Desweiteren passen auch Weihrauch und Copal zum Räuchern mit der Königskerze dazu.

(Sieht aus wie ein Kolben)

Inhaltsstoffe

- Aucubin

- ätherischen Ölen

- Flavonoide

- Phytosterine

- Schleimstoffe

- Saponine

Wirkungen

- antibakteriell

- antiviral

- auswurffördernd (wurde von der Kommission E anerkannt)

- beruhigend

- drüsenanregend

- entzündungshemmend

- erweichend (Blätter als Umschläge bei Geschwüren)

- fiebersenkend

- harntreibend

- hustenstillend

- lindernd (Blätter als Umschläge bei Geschwüren)

- reizmildernd (wurde von der Kommission E anerkannt)

- schleimlösend

- schleimhautschützend

- schmerzstillend

- sekretlösend

- schweißtreibend (leicht)

- wundheilend

großblütige Königskerze zusätzlich:

- durchblutungsfördernd

- hautreinigend

- krampflösend

- schlaffördernd

Anwendungsgebiete

- Atemwegskatarrhe (wurde von der Kommission E anerkannt)

- Abhusten von zähen Schleim, Husten, auch chronischer Husten und Reizhusten

- Asthma

- allergischem Asthma

- Angina

- beginnender Schwerhörigkeit (Tinktur; mit Pipette ins Ohr träufeln)

- Bronchitis

- Brandwunden

- Beschwerden der Niere

- Blasenentzündung (Wurzel)

- Darmschleimhautentzündungen

- Durchfall (Blätter)

- entzündete Schleimhaut bei Heiserkeit

- Entzündungen der Atemwege

- Entzündungen der Nasennebenhöhlen

- Entzündungen des Darms mit Koliken

- Erkältungskrankheiten, Grippe (Blätter)

- Falten (äußerlich aufgetragen)

- Flechten

- Fieber (Blätter)

- Furunkel (Umschläge)

- Fingergeschwüre (Umschläge)

- Husten, Reiz- und Kitzelhusten

- Halsweh

- Harnwegserkrankungen

- Hautentzündungen, wie juckender Hautausschlag, Hautprobleme

- Hautflechte

- Hämorrhoiden

- Juckreiz (Umschläge)

- „kratzige“ Stimme (zusammen mit Bibernellwurzel)

- Kehlkopfentzündung

- Katarrhen der Luftwege

- Lungenentzündung

- Linderung von Allergien (Die Ursache von Allergien liegt im Darm)

- Linderung eines Bandscheibenvorfalls (Wurzel)

- Lungenverschleimung

- Magen-Darm-Beschwerden (Blätter)

- Migräne

- Mittelohrentzündungen (Tinktur; mit Pipette ins Ohr träufeln)

- Neuralgien, Nervenschmerzen (v.a. im Gesicht)

- nässende Ekzeme

- Ohrenschmerzen

- Ohrenentzündungen generell (Tinktur; mit Pipette ins Ohr träufeln)

- Prostatabeschwerden (Wurzel)

- Regenerierung der Rückenmarksflüssigkeit (Wurzel)

- Rheuma und Gicht

- rote Augen, Bindehautentzündung (im Tee getränke Umschläge werden auf die Stelle gelegt)

- Stärkung der Schleimhäute des Atmungssystems (Blätter)

- Schwermütigkeit (Blätter)

- Tinnitus

- trockenen Hustenreiz (Blätter)

- Verbrennungen (leicht) (Umschläge)

- Wetterfühligkeit

- Windeldermatitis

- Wundheilung

- Zahnschmerzen (Mundspülung)

-> beruhigt gereizte Schleimhaut UND hilft zudem Schleim abzutransportieren

Anwendungsbeispiele

Normalerweise wird ein Kochen der Blätter nicht empfohlen.

Man kann die Pflanze in allen Teilen roh anwenden.

- Aromatisierung und Farbgebung bei Limonaden

- Bäder

- Bierwein oder Bierteig aus jungen Blättern ausgebacken oder gebraten

- essbare Dekoration

- Färberpflanze: Wolle und Tuch kann sanft gelb gefärbt werden mit der Königskerze.

- Fackel, wie auch als Zunder verwendbar.

- Gurgemittel

- Haarspülung: Abkochung zubereiten und Haare nach dem Waschen mit dem Sud einmassieren und 5 Minuten wirken lassen, dann ausspülen. Für blondes Haar geeignet.

- Klopapier (Blätter)

- Kaltaufguss um Inhaltsstoffe nicht zu zerstören: Blüten in Wasser geben und mind 2 Stunden ziehen lassen

- Kräuterbutter

- Kräuteröl

- Limonade

- Mundspülung

- Pulver aus getrockneten Blüten: Bei einer verstopften Nase zieht man das Pulver durch die Nase und heilt Wunden

- Räucherungen

- Salben und Cremes

- Sirup

- Suppenbeilage

- Tabakersatz, Kräutertabak aus Blüten und Blätter

- Tee (gerne oft als einziges Inhaltsstoff, doch auch in Husten- und Brustteemischungen mit anderen wirksamen Kräutern gegen Husten)

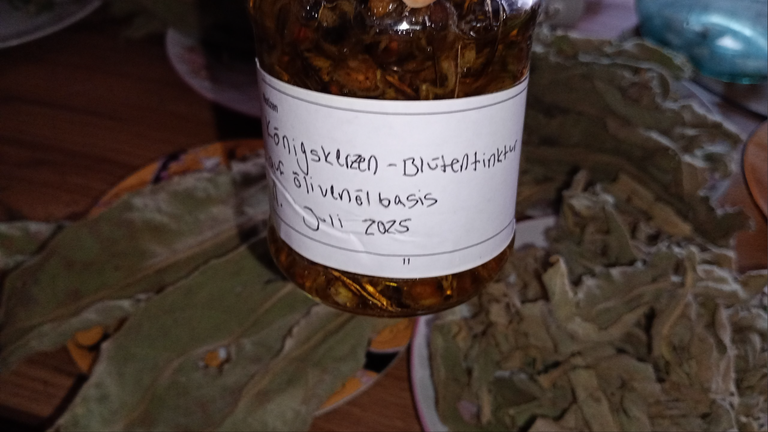

- Tinkturen (bestenfalls aus Blüten) auch als Massageöl verwendbar (z.B. bei Neuralgien)

- Umschlag: Blätter werden aufgelegt um Wunden zu reinigen

- Früher wickelte man Feigen in Königskerzenblätter um somit die Frucht länger haltbar zu machen. Evtl klappt das auch mit anderen Obst.

Ich habe gelesen, dass man die Blätter z.B. in Tee in einem Säckchen durchsiebt, sodass die Härchen nicht mit eingenommen werden, weil die Haare der Königskerze schon einen Reiz auslösen können.

Königskerzenblüten werden selten als Einzeltee verwendet, man kann sie gut mit anderen „Brustpflanzen“ mischen, um sich so einen ganz spezifischen Tee herstellen, je nachdem um welche Erkrankung der Atemwege es sich handelt.

Während ich Königskerzen Tinktur aus den Blüten herstelle, trockne ich ebenfalls die Stängel und die Blätter. Die Blätter werden als Gewürz verwendet und die Stängel als Tee oder Haarspülung.

verwendete Pflanzenteile

dreierlei:

- Blüten

- Blätter

- Wurzeln

Merkmale

- Wuchseigenschaften: zweijährig (im 1. Jahr wächst Rosette, im 2. Jahr kommen Blüten und Samen zu einer hohen Stange), zäh (kann mit Erde bedeckt werden oder auch Blätter abgerissen und sie lebt trotzdem weiter; stirbt nur wenn der Stängel bei der Blütezeit abgeschnitten wird), Lichtkeimer, Keimtemperatur bei 22 Grad, Trockenanzeiger (da geringen Wasserbedarf benötigt)

- Wuchshöhe: 50 cm - 2 m, teils bis 3 m

- Boden: steinig, sandig und eher trocken, locker, durchlässig, nährstoffarm bis mittelmäßige Nährstoffverfügbarkeit, sonnig bis halbschattig bzw Orte mit hoher Lichtintensität (auch im Schatten ist UV-Licht enthalten)

- Wurzel: bräunlich, spindelförmige Pfahlwurzel, bis zu 80 cm tief (an manchen Stellen kann die Wurzeln sogar zum Grundwasser ragen und damit auch trockene Perioden überstehen)

- Stängel:

- Blätter: dichten, weiß-grünlichen Filz bedeckt, Unterscheidung in Rosettenblätter und Stängelblätter; im 1. Jahr lediglich fleischige Rosettenblätter mit ründlich förmigen Wuchs; im 2. Jahr wächst Stängel und Stängelblätter, die wechselständig sind und gewellt und spitz-zulaufend; Blattlänge bei 60 cm, Größe nimmt von unten nach oben ab

- Blüten: 5 gelbe Kronblätter mit rötlich bis violetten Staubblätter woraus kleine Kölbchen aus dem Blüdenboden ragen, Durchmesser bis 5 cm, traubiger Stand

- Frucht: bräunliche Kapselfrucht

- Samen: 200 bis 300 Samen je Kapselfrucht; eine Pflanze trägt normal 250 Blüten woraus 60.000 und 90.000 Samen gebildet werden

- Duft: nach Honig, herb oder fruchtartig

- Geschmack: mild, leicht nach Honig, teils wie Apfelringe, Blüten schmecken fruchtig und etwas schleimig; Blätter eher bitteren Geschmack

- Dünger?: stickstoffbetonter Dünger und/oder Flüssigdünger (können schneller in tiefere Bodenschichten eindringen), 2-3x pro Jahr

Vorkommen

- Mittel- und Südeuropa

- Nordafrika

- Zentral- und Westasien

- Kaukasus

- Sibirien

- Indien

- Pakistan

- Nepal

- China

Fundorte

Bis zu einer Höhenlage von 1500 m

- Bahndämme

- Kiesgruben

- Ödland

- Parkrand

- Ruinennähe

- Schotterpisten

- Schuttland

- Sandgruben

- Steinbrüchen

- Straßenränder

Sammelhinweise

- Aussaatzeit: Ende Mai und Mitte Juli

- Blütezeit: zwischen Anfang Juni bis Ende September

- Sammelzeit: Juli bis August; Blüten in Juli- September; wenn der Morgentau ist oder an trockenen Stellen ansonsten werden die Blätter matschig bei der Trocknung

- Trocknen: zu einem Bündel gebunden und kopfüber aufhängen, sodass die Königskerzen nicht aufeinander liegen und damit nicht gescheit trocknen können. Sobald die Blüten feucht werden, kann es aufgrund der darin enthaltenen Iridoid zu von der prunkhaft gelben Blütenpracht sich braun färben.

- Aufbewahrung: Getrocknete Blätter in Stoffsäcken; Getrocknete Blüten in Glas; Vor Licht und Feuchtigkeit schützen!

- Schädlinge: Rostpilze bei zu feuchtem Boden (flächendeckende kleine braune Punkte), ansonsten Blattläuse und Fliegen

~ mit Johanniskraut :)

Quellen:

YT bzgl Räuchern

t.me/hebammekerstinpatzig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

! Hinweis

Bei Verbesserungsvorschlägen, Fehlern und Inspirationen bitte ich um Korrektur. Der Beitrag ist nicht vollständig und es ist noch lange nicht alles über diese Pflanze gesagt.

Dieser Beitrag dient nicht als Heilversprechen, sondern als Zusammenstellung, was ich über die Pflanze im Internet finden konnte. Das bedeutet auch, dass nicht alles, was über die Pflanze gesagt wird, auch komplett der Wahrheit entsprechen muss. Wenn du die Pflanze einnimmst, bedeutet es nicht, dass du automatisch von all deinen Krankheiten befreit bist, doch du kannst sie als Begleitmittel nutzen und um dich wieder mit der Natur zu verbinden.

Da ich für Eigenverantwortung bin, wünsche ich mir, dass ihr euch selbst informiert, wenn ihr eine Pflanze einnehmen wollt, und nicht nur auf diesen Beitrag vertraut, sondern euren eigenen Weg findet mit der Natur zusammenzuarbeiten.

Dann wünsch ich euch viel Spaß bei eurer Reise mit der Natur :)

~charlissy