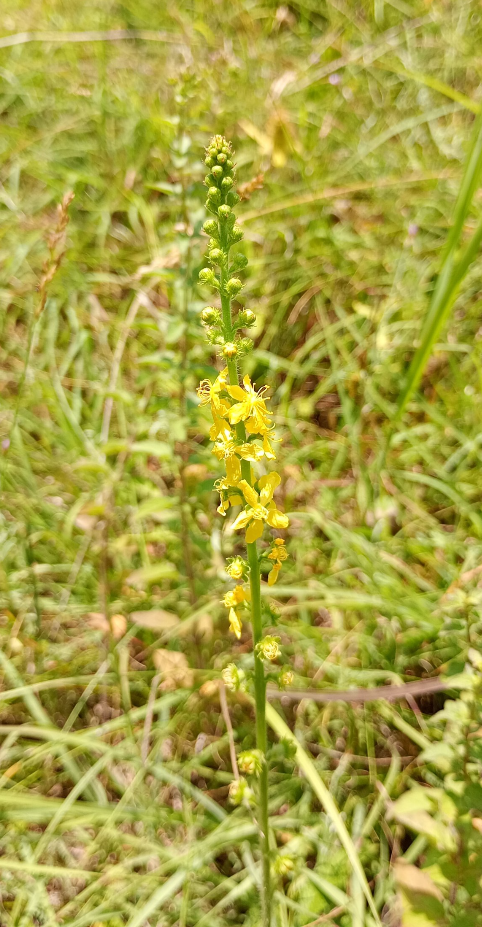

Kräuterkunde: Gemeiner Odermenning - Agrimonia eupatoria

Vorab:

Pflanzen mit bitterem Geschmack „feuern“ den Leberstoffwechsel, das Herz und die Verdauung an. Pflanzen mit Stacheln, Dornen und Brennhaaren dürfen in keinem Entgiftungsrezept fehlen. Stechende Schmerzen an Gelenken zum Beispiel verlangen „stechende“ Heilmittel. Pflanzen mit Klettfrüchten gehören zu den Antidyskratika (gegen die Entartung der Körpersäfte) und werden vertreten von Klette, Klebkraut und Odermenning.

Systematik

- Familie: Rosengewächse

verwandt mit Wiesenknopf und dem Mädesüss - Unterfamilie: Rosoideae

- Gattung: Odermenninge (Agrimonia)

- Arten: 10-15

- Großer Odermennig (Agrimonia procera) (in Deutschland viel anzutreffen)

Das Fünffingerkraut und der Odermenning können leicht miteinander verwechselt werden. Sie gehören zwar zur selben Familie, doch nicht zur selben Gattung. Auch kann man die beiden anhand des volkstümlichen Namens verwechseln, siehe weiter unten.

Volkstümliche Namen

das Wort Odermennig wird oft an ähnlich lautende Wörter, z. B. Acker, Otter, Halde, Mann, Mund bewusst oder unbewusst angelehnt:

- Ackerblume

- Ackermeng

- Ackerkraut

- Ackermund

- Argemündli

- Argemöntli

- Aggermonde (Schwäbische Alb)

- Adermeneken (Braunschweig)

- Agermünnlichrut

- Argemönlichrut (Thurgau)

- Acker-Männli (Schweiz)

- Ackermännchen

- Bubenläuse

- Brustchrut (Aargau)

- Brustwurz

- Fünfblatt

- Fünffingerkraut (eine Art spezifisch in dieser Familie trägt den Namen, siehe hier

- Gewöhnlicher Odermenning (am läufigsten bezeichnend)

- Gemeiner Odermenning (am läufigsten bezeichnend)

- Heil aller Welt

- Hagermundiskraut

- Hâwermünnenkrut (Hannover)

- Haldenmändle (Schwaben)

- Hangemonde (Schwäbische Alb)

- Herrgottsnägelchen (Eifel)

- Kleiner Odermenning (am läufigsten bezeichnend)

- Königskraut (weil Odermenning wie eine kleine Königskerze aussieht und meist den Königen vorbehalten war)

- Kunigundenkraut

- Kaisertee

- Kaiserthee (Eifel)

- Kirchturm

- Kletterkraut

- Kleiner Wiesenknopf

- Longakraut = Lungenkraut (Schwäbische Alb)

- Leberklette

- Leberklee (süddeutscher Sprachraum)

- Lebenskraut

- Milzblüte

- Milzblüh (süddeutscher Sprachraum)

- Magenkraut

- Nordrose

- Odermenningkraut

- Odermännel

- Ottermännchen (Thüringen)

- Oder-Mändli (Schweiz)

- Odermandli

- Petermännchen

- Pimpinelle

- Rednerkraut

- Schlangenkraut

- Schafklette

- Sängerkraut

- Steinkraut

- Tee des Nordens (Skandinavien)

- Tee der Wälder (Skandinavien)

- Utermanlek (Elsaß)

- Wundkraut

Agrimonia eupatoria L. in anderen Sprachen:

- Französisch: Aigremoine gariot, eupatoire, veteresque

- englisch: Agrimony, liverwort

- dänisch: Agermaane

- italienisch: Agrimonia

- litauisch: Dirvuolé

- norwegisch: åkermåne

- polnisch: Rzepik

- russisch: Repiejnik

- tschechisch: řepík lékaršký, repicek

- ungarisch: Apróbojtorján

Namensherkunft

Der Gattungsname "Agrimonia" kommt vom griechischen άγρς (agrós) = Feld und μον (moné) = Wohnort. Dies nimmt Bezug auf den Standort der Pflanze.

Eine weitere Erklärung des Wortes "Agrimonia" leitet sich auch aus dem Griechischen ab. Es ist eine Verstümmelung des griechischen άργεμον (argemone): lat: argemonia, Name einer Mohnart bei Dioskurides und Plinius.

Der Artenname "eupatoria" nimmt Bezug auf den König von Ponuts, Mithridates-Eupator (= edelgeboren) bzw Mithridates VI. (120-63 v. Chr.). Er ist ein Kriegsführer, dessen Heimatort Griechenland ist, und war begeistert von den vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten für verschiedenste Krankheiten und Leiden (Wunden, Husten, Fieber, Leber, Revitalisierung nach Krankheit). Ihm zu ehren bekam das Kraut diesen Namen. (Wenn wir schon beim Namen sind: Vielleicht hat es auch was mit Ptolemaios Eupator zu tun?) Mithridates führte 3 legendäre Feldzüge gegen das Römische Reich. und ging damit als Eupator in die Geschichte ein.

Gleichzeitig anzumerken, dass der Arzt des Mithirdates ihm den Odermennig als sogenanntes „Mithridat“ (also als Schutz gegen Vergiftungsversuche) verordnete.

Während W. Ryffius glaubte, dass der Name Eupatorium "Hepatorium" von Hepar (griech.) kommt und "Leber" bedeutet. Die Pflanze hilft viel gegen Leberleiden und daher kam die Bezugnahme.

Der deutsche Name "Odermenning" soll eine Umbildung aus dem lateinischen "Agrimonia" sein. "Agrimonia" soll eine wörtliche Übersetzung sein von "Feldbewohner".

Ihr volkstümlicher Begriff "Rednerkraut" und "Sängerkraut" hat es daher, dass es bei Heiserkeit sehr hilft und von solchen auch explizit angewendet wurde um die Stimme geschmeidiger zu machen. Auch wird die Pflanze eingenommen bei Entzündungen der Stimmbänder, Zahnfleischentzündungen und bei Entzündungen des Mund- und Rachenraums. Ebenfalls nützlich um auf der Bühne zu stehen, ist, dass das Kraut Unterstützung leistet bei nervöser Unruhe (Lampenfieber, Angst vor Auftritten vor großer Menschenmenge).

„Wenn die Stimme kratzt und du den Auftritt verpatzt, du dir im Fieberschweiß, vor Angst in die Hosen scheißt, nimm den ODERMEEEEEEEENNING“,

~ so ein Zitat aus dem stattlichen Geist des klangvollen Bariton

Das ist mir eingefallen:

Odermenning

Oding = Odin

ermenn = Mann

= Odin Mann

Und danach (mehrere Tage später) habe ich folgendes im Internet gefunden:

Der Name kann ebenfalls aus der altheidnischen Vorstellungswelt entstammen. Dabei steht "Od" für das Heilige, Gute (Güte), Heilbringende, bis hin zu den Gottesbegriffen "W-Odin", "Oding", "Odem" (für den verlebendigen Atem der Erde/Natur).

So kann man Odermenning zu 3 Einzelbegriffen zusammensetzen:

- "Od" für das "Heil"

- "Menn" für "Mensch /Mann"

- "Ing" für "Nachkommenschaft/Kind/Jugendlicher"

So heißt Odermenning wörtlich übersetzt ursprünglich "Kind des Heilmannes". Wobei man unter "Heilmann" nur Wodan-Wodin also den Heilgott selbst verstehen darf.

Mythologie/Geschichte

Odermenning wird von vielerseits und vielerorts hoch geschätzt. Sehr viele Gelehrte, wie Plinius dem Älteren (23 bis 79), Dioskurides, Galen (dort Eupatorion genannt), Hildegard von Bingen (1089 bis 1179), Serapion, Platearius, Avicenna und weitere erwähnten die Pflanze. Sie darf seit vielen Jahrhunderten in keinem berühmten Kräuterbuch (Materia Medica, Pseudo-Apuleius usw) fehlen.

In der Neuzeit wurde der Odermenning zwar großteils vergessen, doch spielt sie heute eine entscheidende Rolle in der Naturheilkunde und der Homoöpathie.

In den mittelalterlichen Kräuterbüchern wird die Pflanze präsentiert als Mittel gegen Leber- und Milzerkrankungen, Ruhr, Schlangenbisse, gegen den Biss von tollwütigen Hunden, Würmer, Hautkrankheiten, schlecht heilende Wunden und Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut.

Allerdings muss angegeben werden, dass die "Lebenspflanze" geschichtlich Königen und Kaisern zur Stärkung vorbehalten war.

Pedanios Dioskurides (~ 40 bis 90 v.Chr), welcher die Pflanze Eupatorion nennt, schreibt folgendes über sie: „Die Blätter, mit altem Schweinefett fein gestoßen und aufgelegt, heilen schwer vernarbende Geschwüre. Der Same und das Kraut, mit Wein getrunken, helfen bei Dysenterie und Schlangenbissen.“

Sein Rezept mit altem Schweinefett wurde noch 1600 Jahre später in den Standardkräuterwerken aufgegriffen.

Die pulverisierten Blätter mit Schweineschmalz zur Paste vermischt hilft auch bei Rheumatismus, Gliederschmerzen, schwer heilenden oder eitrigen Wunden.

Paracelsus hat Odermenning lediglich äußerlich angewendet in Form von Bäderzusatz bei Gliederzittern und als Umschlag bei Schlangenbiss.

Hieronymus Bock (1498-1554) war ein deutsch-protestantischer Botaniker und Arzt, der als einer der ersten Wissenschaftler seiner Zeit gilt, welcher eine umfassende Aufnahme und Beschreibung der mitteleuropäischen (Heil-)Pflanzen vornahm. Seine Beschreibungen sind die weitaus exaktesten und zutreffender als aller bisherigen Werke ähnlicher Art. Sein "Kreütter Buch" erschien erstmalig 1539 in Straßburg. Diese Heilpflanze lobte er mit den Worten: „Odermenning is das fürnembst Kraut der alten zu allen verstopfften Leberen." Er bezeichnet die Pflanze als "recht glider Gewächs" und als "das fürnembst Kraut der alten / zu allen verstopfften Lebern". Er empfahl es bei Darmspasmen, Ikterus, Fieber und als Expektorans und lokal bei Gliederverrenkungen. Darüber hinaus schrieb er den ersten neuzeitlichen Ernährungsratgebern, 1540: „Teutsche Speißkammer oder was gesunden und kranken Menschen zur Leibesnahrung gegeben werden soll“.

Matthiolus hat die Wirkung der Leber ins Rampenlicht gerückt, doch weist er ebenfalls auf die entspannende Wirkung von Odermenning-Bädern bei ermüdeten Füßen und erfrorenen Gliedern hin. Auch gegen Husten und Fieber sowie zur Behandlung von Wunden. Matthioli behandelt Odermenning-Rezepte im Kapitel „Aus alten Kräuterbüchern".

Im Kräuterbuch der Neuzeit von L. Fuchs wird der Odermennig auch zur Behandlung von roter Ruhr (Dysenterie) empfohlen.

Die letztere Anwendung hat Weinmann ebenfalls gekannt und es als Wundheilmittel zur Behandlung von malignen Geschwüren, Weißfluss und Enuresis noctura genutzt.

Der holländische Arzt Boerhaave hat im 18. Jahrhundert die Abkochung des Krautes mit Rosenhonig versüßt als Gurgelmittel gegen Angina empfohlen.

V. Haller hat den Odermenning in Gebrauch zu blutreinigenden Tränken und Tees, als Magen-, Leber-, Milz- und Brustmittel.

Während Hecker es bei Bauchflüsse, Leberverstopfung und Lungengeschwüre auszeichnet.

Hufeland rät es bei Hämaturie.

Pick verordnete Hb. Agrimoniae bei Cholelthiasis.

Meyer führt es als Cholagogum wie auch gegen chronische Magenkatarrh auf.

Selbst in neuerer Zeit fand der Odermenning warme Anerkennung bei Leclerc. Er würdigt es als Gurgelmittel bei chronischen Pharyngitiden besondern der Sänger und Redner, wie auch bei Verdauungsstörungen mit Diarrhöe und als Umschlagmittel bei Ulcus varicosus.

Bohn sieht im Odermenning ein wirksames Mittel gegen Steinbildung in Niere und Blase und gegen Harnsäure-Diathese.

In einer alten Schrift des Nordens steht geschrieben: „Wunden, die dein Liebster nach der Schlacht heimträgt, verbindest du am besten mit Leinen, die du zuvor mit Wein getränkt hast, dem gut sieben Tage ein Strauß Odermenning beigesetzt war. Und wenn er dann immer noch klagt über Schmerzen und anderes Unwohlsein, dann lass ihn auch trinken vom Tee der Wälder auf dass er neue Kraft erlange und alle Müdigkeit von ihm weiche.“

An all den verschiedenen Anwender und Anwendungsmöglichkeiten erkennt man leicht, dass die Pflanze höchstes Ansehen genießt.

Auch Walahfried Strabo, der kräuterkundige Abt des Klosters Reichenau am Bodensee, hat der Pflanze ein Gedicht "Hortulus" im Jahre 827 gewidmet. „Mannigfach ehrt ihn der Ruf seiner heilsamen Kräfte, besonders zähmt er, zerrieben getrunken, die scheußlichen Schmerzen des Magens“, so schrieb er.

In der Antike war der Odermenning sehr geschätzt und ist der Pallas Athene geweiht.

für Seele/Geist/Emotionen

Er vereint Gefühl und Intellekt.

Da der Odermenning alte Verkrustungen und verhärtete Ablagerungen im Körper erweichen kann, kann man davon ausgehen, dass er gleiches auch in zwischenmenschlichen Beziehungen vollführt. Eventuell sind die Reizungen durch Streitigkeiten mit unseren Mitmenschen entstanden, die wie eine Entzündung immer wieder aufflammen können. So kann unsere Fehlhaltungen erweicht und aufgelöst werden. Dabei nehmen wir uns natürlich vor jetzt damit zu beginngen, diese verkrusteten Strukturen zu lockern und zu lösen. Wir sehen und erkennen, was wir ab jetzt besser machen können, damit die Selbstheilungskräfte unseren Körper stärken und heilen mögen.

Das Odermenning-Kraut nährt (aufgrund seiner Gerbstoffe) die Lebensnenergie, löst innere Verspannungen und füllt die körpereigenen Ressourcen auf.

Brauchtum

Unsere Ahnen glaubten daran, dass der Odermenning Glück anziehe. Ebenfalls solle er gegen negative Energien wirken können und wurde deshalb viel am Körper mitgetragen. So wurde es auch als Amulett benutzt. Dafür nahm man seine getrockneten Blüten, Blätter und/oder Wurzeln in kleine (Schutz)Beutel. Mit dem Odermenning kann man böse Geister und Dämonen von Hof und Haus fernhalten.

Ähnlich wie bei der Königskerze kann man mit dem Odermenning den kommenden Winter orakeln, denn am Odermenning selbst wurde der Zeitpunkt der Aussaat abgelesen. Wenn die Blüten oben oder unten dichter standen, musste die Saat früher oder später aufs Feld gebracht werden. Wenn der Odermenning früher blühte als sonst, so wird die Ernte früh ausfallen. Wenn er allerdings spät erblühte, so soll auch die Ernte später sein.

Im 19. Jahrhundert hat Ludwig Bechstein in seinen Hexengeschichten das Rezept einer Wetterhexensalbe angegeben, deren Inhaltsliste Sanikel, Beschreikraut, Schwarzer Andorn, Teufelsabbiss auch Odermenning gehört.

Als Liebesmittel wurde er auch angewendet v.a. zusammen mit Eisenkraut im 16. Jahrhundert.

Es heißt in "Schöpf, 121", dass man an einem Karfreitag mit einem Werkzeug, das nicht aus Eisen sein darf, den Odermenning ausgegraben, bringe den Besitzer Glück in Liebe.

In einem Hexenprozess in Mecklenburg im Jahre 1582 sagte eine angeklagte Frau aus. Sie habe den Odermenning in ihrem Neunkräuterzauber verwendet. Dieses Kraut hat sie einem Schlafenden auf die Stirn gelegt, ohne dass er es merkt und es bewirkte, dass er eher nicht aufwache bis das Kraut von seiner Stirn wieder heruntergenommen wurde.

Da Pflanzen mit Klettfrüchten zu den Antidyskratika (gegen die Entartung der Körpersäfte) eingesetzt werden, wozu Klette, Klebkraut und Odermenning gehört, könnte es dahingehend zu diesen geheimnisvollen Ritual führen:

Bei schlechten Säften der Eingeweide kommen begleitend Odermenningpillen zum Einsatz. 5 bis 9 Mal soll der Kranke davon nehmen, doch nicht einfach nach "Gutdünken", da der richtige Zeitpunkt der Einnahme entscheidend ist: Kurz vor Aufgang der Sonne. Auch ist das Verhalten wichtig: Der Patient muss sich in einem Lammpelz hüllen, darf sich aber keinesfalls am Feuer wärmen. Er soll im Schatten herumspazieren bis die Wirkung einsetzt, sobald die Sonne am Himmel steht.

Der Märchenerzähler und Kulturhistoriker hat ein Rezept für eine von Schadzauber befreiende Kräutermixtur aus den Akten eines Hexenprozesses überliefert. Dieser Hexenprozess wurde in thüringischen Rhön abgehalten, indem die Geißkäth aus Kaltennordheim angeklagt wurde und verschiedene Zeugen verhört. Eine "dralle" Bäuerin schwärzte die alte Dame an, sie habe ihr einen lahmen Arm angehext. Dahingehend habe die Bäuerin die angebliche Verursacherin mit einer Anzeige gedroht. Doch diese kam mit einem Bündel Kräuter an, worunter auch der Odermenning war, wie auch schwarzen Andorn und Teufelsbiss. Damit schmierte sie den Arm der Bäuerin ein, wodurch ihre Beschwerden vergingen. Ob hier bloß der Aberglaube half oder auch die Kräuterwirkstoffe?

Räucherwerk

- Schutz vor schwarzer Magie

- Auflösung von Schadzauber in die Luft, der über uns schwebt. Derjenige, der den Schadzauber ausgesandt hat, der bekommt den Zauber rückwirkend zurückgeschickt.

- schützend

- beruhigend

Soll an einem Donnerstag, bei abnehmenden Mond, gesammelt werden.

Inhaltsstoffe

- Ätherische Öle (0,2%) (Eugenol, Menthol)

- Bitterstoffe

- Corilagin (Gallotannin)

- Flavonole

- Flavonoide

- Luteolin

- Quercetin

- Kaempferol

- Apigenin - Gerbstoffe (adstringierend) (verändern Proteinstruktur von Bakterien und Viren) (bis zu 10%)

- Catechine

- Gallotannine

- Kieselsäure

- Pflanzensäuren

- Phenolcarbonsäuren (entzündungshemmend)

- Schleimstoffe

- Triterpene (insbesondere Urolsäure; entzündungshemmend und unterstützend auf Hautgesundheit)

- Vitamin B

Wirkungen

- antioxidativ

- appetitanregend

- antibakteriell (teilweise)

- antiviral (teilweise)

- adstringierend (besonders bei Weißfluss und Reizblase hilfreich)

- blutzuckersenkend

- blutreinigend

- blutstillend

- beruhigend (z.B. bei Durchfall)

- bakterizid (Ergebnisse in vitro Untersuchungen mit blühendem Kraut)

- desinfizierend

- entzündungshemmend

- entgiftend

- entwässernd

- fungizid (Ergebnisse in vitro Untersuchungen mit blühendem Kraut)

- funktionsregulierend auf Leber und Galle

- gerinnungsfördernd

- harntreibend

- immunmodulierend

- juckreizstillend

- keimhemmend

- krebsfeindlich

- krampflösend

- leicht stopfend

- leberschützend

- nervenschützend

- oberflächenanästhesierend (mild)

- reizlindernd

- stimmbandstärkend

- schmerzlindernd

- stoffwechselanregend

- schützend (z.B. bei Durchfall schützt es Darmschleimwand vor Eindringen von Erregern)

- wundheilend

Anwendungsgebiete

Odermenning wird auch das natürliche Kortison genannt.

- alle harten und krustigen Ablagerungen (im Inneren und Äußeren des Körpers)

- Augenentzündungen (Kompresse)

- Appetitlosigkeit

- Arthritis

- Blasenleiden

- Blasen- und Nierenschwäche

- Bettnässen

- Blutreinigung, also für "dickes Blut"

- Blasenatonie (Volksmedizin)

- Cellulite (Kompresse drauf)

- chronischen Leberleiden (Volksmedizin)

- Cholelithiasis

- Diabetes

- Durchfall (Volksmedizin)

- Darmatonie (Volksmedizin)

- Darmprobleme

- Epilepsie

- Ekzeme (Kompresse)

- Erbrechen

- Erkältungen

- entzündliche Darmerkrankungen

- Entzündungen der Stimmbänder

- Entzündungen im Mund- und Rachenraum (äußerlich angewendet)

- Fieber

- Fluor albus (Ausscheidung aus Vagina) (zusammen mit Inula helenium und Arnica)

- Geschwüre (Kompresse)

- Gallenbeschwerden

- Gallenleiden

- Gelbsucht (Ikterus)

- Gliederschmerzen (Lokalbäder)

- Gedächtnisschwund

- Gichtbeschwerden

- Harnsäure-Diathese

- Harnsäureablagerungen

- Harnsteine

- Harninkontinenz

- hartnäckigen Rheumatismus

- Hepatopathien aller Art

- Hepatitis

- Hämorrhagien (Volksmedizin)

- Husten

- Halsschmerzen (durch Gurgeln lindern)

- Heiserkeit (Gurgeln)

- Hautkrankheiten (Volksmedizin)

- Hautpflege (wegen Gerbstoffe)

- Hirnhautentzündung

- Jucken der Haut

- Kehlkopfentzündungen

- Krebs

- Katarrhe der Atmungsorgane (J. Bastian lobt ihn auch bei Lungen-Tbc. im Teegemisch)

- krampfhafte Magenbeschwerden

- Lumbago (Hexenschuss)

- Leberbeschwerden

- Laryngitis (äußerlich angewendet)

- Leberverhärtungen (nach Jöressen, Dilthey)

- Magenprobleme

- Mandelschwellung (äußerlich angewendet)

- Milzleiden

- müde Wanderfüße (frische Odermenningblätter in Schuhe gelegt)

- nervöse Unruhezustände

- Nierenleiden

- Nieren: Grieß- und Steinbildung

- Rachenkopfentzündung

- Rheuma

- Reizungen

- Reizblase

- Reizdarmbeschwerden

- Ruhr

- Scheidenausfluss

- Schwindsucht (Volksmedizin)

- Steigerung der Glucuronidierungskapazität (Phase-2-Reaktion) (Dieser Prozess hilft dem Körper, Toxine und fremde Substanzen effektiver zu verarbeiten und auszuscheiden, was die Leber entlastet und die allgemeine Entgiftung unterstützt)

- Schnupfen

- Stimmprobleme

- Stimmbandreizung

- Schlangenbisse

- Schmerzen

- Tollwut Bisse (von Hunden)

- Ulzera

- Unterleibserkrankungen

- veralteten Lungenkatarrhen (Volksmedizin)

- Verdauungsstörungen (Magenkatarrh, Obstipation, Brechdurchfall)

- Wassersucht

- Würmer

- Wunden & Hautentzündungen

- Weißfluss

- Zahnfleischentzündungen

- Zuckerkrankheit (Diabetes)

in der Traditionellen Chinesischen Medizin:

harmonisierend, beglückend und stärkend auf das Magen-Qi

->

- Magen-Darm-Erkankungen

- Leber-Galle-Beschwerden

- Stärkung von Milz und Bauchspeicheldrüse

- Nierebeschwerden

Dänemark:

- Darmleiden und Würmern

- Gelbsucht

- Leberverstopfung

- Gurgelmittel (äußerlich)

- Wundheilmittel (äußerlich)

Italien:

- Darmkatarrh

- äußerlich bei Ulcus varicosus

Polen:

- Darmkatarrh

Ungarn:

- Darmkatarrh

- Exanthemen

- Gelbsucht

- Hydrops

- Leberleiden

- Skrofulose

- als Antidot bei verschiedenen Vergiftungen

Beliebte Mittel zu Teemischungen sind: Chelidonium, Absinthium, Centaurium, Mentha piperita, Salvia und Juniperus.

Ein paar traditionelle Indikationen mit verschiedenen Zubereitungen wurden von dem Ausschuss für pflanzliche Arzneimittel (HMPC) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) anhand einer Monographie bestätigt. Dazu gehören: Durchfall, Entzündungen im Mund- und Rachenraum und auf der Haut sowie oberflächliche Wunden.

Anwendungsbeispiele

roh - allerdings schwer kaubares Blattgemüse

- Aufputschmittel (belebt und beruhigt gleichzeitig, stört somit nicht den Schlaf)

- Badezusatz

- Bestandteil von französischen Kräuterwasser

- Bachblütentherapie (Agrimony)

- Bier

- Färbemittel (Wurzeln und/oder oberirdische Teile des Odermenning), ergibt Gelb bis Braun (wegen enthaltenen Gallotannine, Quercetin und Apigenin) (wird erzielt mit Alaun vorgebeizter Wolle)

- Gurgellösung

- Gerben von Leder (wegen hohen Gerbstoff-Gehalt)

- Kompresse

- Kräutertabak

- Kräuteröl

- Pulver

- Pesto

- Quark

- Salatbeigabe

- Sitzbad (für Unterleib)

- Spirituosen

- Tee

- Tinktur DMSO/Alkohol

- Traumatherapie (um Verdrängungen und Ängste bewältigen zu können)

- Umschlag

- Wein(aroma) mit Odermenning

- Würze

- Wildkräutersalz

verwendete Pflanzenteile

- blühendes Kraut

Einzig Matthiolus erwähnt, dass man die Wurzeln benutzen kann. Ansonsten herrscht Einmütigkeit über die Verwendung des Krautes (der Blätter).

Vorrangig Blätter werden benutzt, seltener Blüten und Samen.

Merkmale

- Wuchseigenschaften: mehrjährig, komplett leicht behaart, wächst langsam und breitet sich auch nicht enorm aus, anspruchslos, Kaltkeimer (also im Herbst aussäen), Dunkelkeimer, robust und winterhart

- Wuchshöhe: 30 cm - 150 cm, Einzelexemplare bis 180 cm

- Boden: trocken, lehmig, neutral bis leicht alkalisch, kalkhaltig, humos, gleichmäßig feucht

- Wurzel: kriechender Wurzelstock, stark verwurzelte Rhizomsysteme

- Stängel: aufrecht, zottig behaart aber nicht klebrig, wachsen als Sprossen aus Wurzeln heraus, wenig verzweigt

- Blatt: hell- bis dunkelgrün, Unterseite silber-grau gefärbt, in Bodennähe fast wie eine Rosette, wechselständig, unterbrochen (unpaarig) gefiedert und grobgesägt; Größe des Blattes nimmt von unten nach oben zu, Länge der Blätter bis zu 20 cm

- Blüten: 5-zählig, gold/gelb-farbig, 2-5 Blumenblätter, Blütenhülle 10 mm groß, bis zu 12 Staubblätter, lange, lockere, blattlose Blütentrauben

- Früchte: Scheinfrüchte mit einsamigen Nüsschen, ist eine Klettfrucht aufgrund hakiger Borsten

- Samen:

- Verbreitung: durch Anhaften an Tierfell

- Geschlecht: zwittrig

- Vermehrung: durch Samen

- Bestäubung: Honigbienen, Schwebfliegen und anderen Fliegen

- Geschmack: bitter, aromatisch

- Duft: angenehm aromatisch, intensiv wohlriechend

Verbreitung

- Nordeuropa

- Mitteleuropa häufig

- Asien bis nach China

- Nordafrika: Algerien, Marokko und Tunesien

Fundorte

kann im Schatten stehen, mag es aber eher sonnig

bis zu einer Höhenlage von 1500 m

- Äckerränder

- Bahndämme

- Böschungen

- entlang von Holzzäunen

- Gehölze

- Hecken

- Lehmböden

- Magerwiesen (nährstoffarme Wiesen)

- Waldränder

- Waldlichtungen

- Wegböschungen

- Wiesen

- Weiden

- Zäune

Sammelhinweis

- Blütezeit: Juni bis August

- Fruchtreife: Ende August bis September

- Erntezeit: vor oder während der Blüte

- Kaufen?: Im Fachhandel ist die weiß blühende Sorte Agrimonia eupatoria „Alba“ zu erhalten als Zierpflanze.

- Schädlinge: Schnecken machen Bogen um ihn

- Insekten: Bienen und Schwebfliegen

- Geschützt:

- Nebenwirkungen: Gerbstoffe trocknen die Oberflächen Haut aus und verringert so die Reizbarkeit. Allerdings sollte das Kraut nicht verwendet werden bei Verbrennungen, da es die Wundheilung verzögern kann.

Bei Überdosierung können Magenbeschwerden einhergehen.

Eine Wechselwirkung mit Medikamenten ist möglich.

Verwechslungsgefahr

- Fingerkraut

- Schwarze Königskerze

- Gelber Steinklee

Quellen:

Bilderquelle: von mir und das erste Bild von pexels.com

t.me/pflanzenheilkunde

t.me/kruterhexe

t.me/hebammekerstinpatzig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hinweis!

Bei Verbesserungsvorschlägen, Fehlern und Inspirationen bitte ich um Korrektur. Der Beitrag ist nicht vollständig und es ist noch lange nicht alles über diese Pflanze gesagt.

Dieser Beitrag dient nicht als Heilversprechen, sondern als Zusammenstellung, was ich über die Pflanze im Internet finden konnte. Wenn du die Pflanze einnimmst, bedeutet es nicht, dass du automatisch von all deinen Krankheiten befreit bist, doch du kannst sie als Begleitmittel nutzen und um dich wieder mit der Natur zu verbinden.

Da ich für Eigenverantwortung bin, wünsche ich mir, dass ihr euch selbst informiert, wenn ihr eine Pflanze einnehmen wollt, und nicht nur auf diesen Beitrag vertraut, sondern euren eigenen Weg findet mit der Natur zusammenzuarbeiten.

Dann wünsch ich euch viel Spaß bei eurer Reise mit der Natur :)

~charlissy

Congratulations @charlissy! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

Your next target is to reach 10000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word

STOPNe ich stalk dich net und ja des ist halt Zufall mit der Zeit.^^

Du Liebe, ich hoffe Du Langweilst dich hier nicht mit uns zu Tode und weist das alleine deine Beiträge die Ganze Scheiße von Arbeit meinerseits des Wert sind weger Sicherung und so weiter!!!

Ich mach keine Witze oder Übertreibe. Du bist ja die weiße Hexe Nummer Zwei im Dach Bereich! Nummer Eins hatte zurecht scho keine Lust mehr, aber die wollte auch Bücher verkaufen und Du teilst nur ultra hartes Wissen.

GOLD BEITRAG von DIR alle deine Kräuter und Co Beiträge!

Ich bau was, damit man des dann alles schön Ordnen und Sammeln kann.^^

Wer ist denn die Nummer eins? Die hab ich wohl verpasst ^-^

wer weiß, ob das überhaupt stimmt, was ich da wiedergebe. das meiste ist ja nur lüge.

und bücher verkaufen hätte ich an sich auch bock, hab da ja schon ein paar. doch ergibt es kein sinn für mich, da das meiste in meinen beiträgen ja eh geschichtslüge ist. dahingehend ist es für mich sogar sinnvoller bücher zu verkaufen wenn ich eine alte omi bin und all das wissen nachgeprüft habe. :)

und ja, an hive denk ich gar nicht mehr jeden tag. manchmal frag ich mich, wofür ich einen beitrag machen soll und dann fällt mir ein: du machst dies und das und ananas jeden tag und kannst so viel posten und zeigen und preisgeben und da hab ich gerade kein bock dazu :)

beiträge korrekt formulieren dauert halt auch lang. das mach ich dann nur, wenns mir spaß macht und ich mega inspiriert bin ^o^

Die erste deutsche weiße Hexe war hier schon lange nicht mehr Online. Vielleicht war es dann auch das, was viele andere weggetrieben hat. Als die Preise runter gingen.

Irgendwo steht sie mit mir im Gespräch am Anfang.^^ Damals, als ich noch Naiver war als Heute.

Keine Ahnung mehr wie sie heißt, aber Du hast mich direkt an sie Erinnert als du hier aufgetaucht bist. :-)

Was die Lügen angeht, ich glaube nachzuvollziehen was Du damit meinst. Habe ja auch ein bisschen was gesehen.

Aber vergiss dabei niemals! Das machen andere nämlich gerne, das man für eine Lüge, die Wahrheit kennen muss und da, komme ich ins Spiel und sage, haben sie vielleicht ein paar für sich gepachtet, aber die meisten, keine Ahnung davon.

Weswegen sie nicht Lügen!!!

Sondern Irren! ;-)

Und Irrtümer kann man aufklähren. Mit Büchern, super schönen Beiträgen wie deinen, oder bisle Arschtritt und nackte Eigenwahrheit wie in meinen. Und ich, irre mich ständig!!! :-)

Aber Lügen... ja, mich selber lüge ich vielleicht noch mal an. Das kann vorkommen, sicherlich. Bei anderen... bin ich bisle Unfähig. Merkt sowieso jedes Kind wenn ich Lüge, also lasse ich es gleich. Macht vieles Schwerer.

Da wünschte ich mir dann manachmal schon, ich könnte ein bisschen Flunkern. :-)

Das hat auch sehr interessante Soziale Zusammenhänge mit der Lügerei. Kann man nur empfehlen, wenn man Selbst stark und kräftig und neugierig ist, sich bisle da reinzubegeben.

:-)

Ja das hört schon auf eine Art auf, entweder weil Du das hier zurücklässt, oder weil Du deine Methode für dich gefunden hast und deine Gründe auch.

Mein Hauptgrund ist, ein offenes Buch zu sein. Auf Dauer. ;-)

Ich würde mir das garnicht anders wünschen von dir. Nur wie Du Lustig bist und wenn nicht, wird jeder die Geduld haben, darauf zu warten, das Du wieder Lustig bist und die, welche sie nicht aufbringen, ignoriert man zur Strafe extra.^^

Jaja, die Preise. Mal Hoch, mal ab. Spannung und Entspannung. Geiz und Angst.

Und dafür mag ich Hive dann auch wieder. Ein bisschen Erfahrung machen, mit selbsterarbeitetem und viel Unterstützung der Community, um mal waghalsig zu kaufen und zu verkaufen, bisschen aufmerksam zu sein :) Ansonsten hätte ich da keine Bindung zu irgendwas in dem Bereich lebendig und voller Freude auszuprobieren.

Weißt du, die Naivität ist nichts schlimmes. Die Naivität hilft dir sogar und ist dein größtes Potential ! Denn: Ohne die Naivität hättest du dich nicht auf Neues eingelassen, ohne dich auf Neues einlassen zu können, hättest du keine neuen Erfahrungen gemacht, die dir heute einen großen Mehrwert geben. :) :P Manche Sachen laufen schief, dabei ist man allerdings nicht nur immer selbst verantwortlich, selbst mit dem besten Erklären, der süßesten Gutgläubigkeit, und den starken Willen es nicht ins Miese verlaufen zu können: Auch andere sind verantwortlich ! Jeder halt seine Eigenverantwortung und die hat halt Grenzen beim Willen des Anderen :P auch wenn der Wille der anderen auch zumeist unbewusst verläuft, ist doch nicht schlimm. Jeder so, wie er mag.

Jajajaja, xD jeder will dann sofort die Wahrheit auf dem Silbertablett aufgetischt bekommen, nur weil man sagt, dass es eine Lüge ist. Das ist nicht meine Verantwortung. Ich bin nicht da um jemanden zu überzeugen, nur um zu inspirieren. Ich kann nur einen Weg zeigen - Meinen. Und das soll nicht dazu dienen um meinen Weg zu folgen, sondern sich inspirieren zu lassen auch seinen eigenen zu gehen.

Und selbst WENN man sich komplett reingefuchst hat, komplett sich mit den Wahrheiten auseinandersetzt, vergleicht undsoweiter. UND SELBST WENN man es dann sogar traut zu präsentieren. Es wird nicht als die Wirklichkeit angenommen und SELBST WENN, dann kann es verdreht, falsch verstanden oder was auch immer werden.

So ist das nun mal. Jeder aus seiner eigenen Perspektive lernt die Wirklichkeit auf seine Art und Weise in seinen Themembereichen kennen. :)

Offenes Buch sein - ist naiv :) :P Die Leute sind dann nicht mehr interessiert, fragen nicht mehr nach. Doch man muss die Neugierde in den Menschen kitzeln, dass derjenige von sich selbst aus LERNEN will :) Das kann ich ja niemanden vorwegnehmen.

Doch auch hier: Jeder wie er mag und auch IMMER Situationsabhängig abschätzen.

Alleine schon der Übung wegen ist das garnicht mal so doof zum Rumspielen lernen. Das Gelernte kannst Du ja quasi auf alles andere Extrapolieren und damit anwenden. In der Sache ist der Hive ein Prima Spielplatz. Auf jeden Fall.

Des ist wohl wahr. Allerdings wusste ich schon früher, was ich heute mal machen werde. Es war halt auch ein dummer Traum, mir was anderes zuschreiben zu wollen. Geholfen hat es mich aber, genug vom Leben zu Lernen.^^

So sieht es aus!

Das Du die Leute kitzelst merkt man schon.^^ Recht haste. Belass dir des Schön bei und bei allemdem Danke für die wieder mal Aufschlussreichen Gedanken.

Mach dir des Schön wie es dir Gefällt die Welt. :-)

Sascha

ohooooo. Was ein Kompliment !!!!! WOW DANKE :O

😅